Controlled Reflection

猫好きの人ならおそらく知っているだろう、ちょっとした実験のことを書こうと思う。猫の額に視界が遮られる程度の(完全に視界を覆うわけではない)適当な長さに切ったガムテープを貼り、さらに脇腹にも大きめのものをべったりと貼りつけると、その行動・動作に際立ったある変化が見られる。ご存知のように彼らネコ科の哺乳動物は、どのような体勢であろうとも、その動きは滑らかさとバランスを失わない。特に高所から飛び降りるときのアクロバティックな物腰は広く知られている。

ところが、その彼らに前述した操作を加えると、普段私たちの見慣れない「内省的」とも形容できそうな一連の所作が現われる。まず彼らはぴたりと動くのを止め、辺りを感知しようと全身を硬くする。それから、ちょうど剣士が敵との間合いを計るときと同様に摺り足でじりじりと後退する。一足一足ゆっくりと、把握しうる周囲の状況と自分が占めている空間との函数を確かめるように。すると突然すごい勢いで後ろ歩きのまま駆け出し、壁面を背にして部屋のコーナーを伝い、必死でその身を隠す場所を探そうとする。体勢は怒ったときの背中が上がる姿がさらにぐにゃりと歪んだようなS字型で、動作はまるで、ガムテープが貼られた手前と片脇の二方向から、物理的な力がかかっているかのように(あるいはその位置に誰か相手がいるかのように)みえる。この動静を交互に繰り返す。

さて、観察が済んだらリスキーな被験者には、ちゃんとご褒美をあげてもらいたいが、これら一連の所作が興味深いのは、単に普段のそれとは違って不自然でギクシャクしているという点だけではない。うまい言い方がみつからないので不適切なのを承知で言うと、「人格を認める」とは、目の前にいる誰某に対して見えている以上の何かを見出すことだとすれば、その逡巡には何か「人格」のようなものが感じられるのだ。

誤解のないように言い添えておくと、この実験の目的は猫の擬人化にあるのではない。重要なのは「人格」や「個性」といったものがあらかじめ個体に内在しているのではなく、何かに対する反応を通して、むしろ何かに対する反応として、はじめて表出する(察するにそれは人間の姿かたち・表象とは無関係であるとまでは言い切れないものの、直接的なつながりはない)という点にある。猫が何か「思っている」ということを感じるのは、私たちの心理的な投影にすぎない場合もあるが、何か「考えている(探っている)」と認めることはそれには回収できないものを孕んでいる。

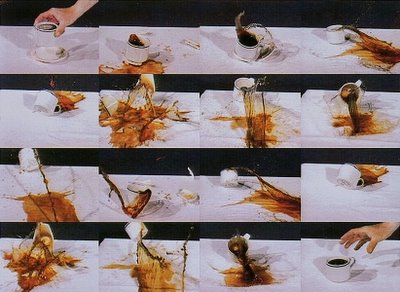

ところで、この「反応」をモチーフにしていると思われる作例を挙げておこう。それは先の実験例とよく似ている。

アメリカのアーティスト、ヴィト・アコンチ(Vito Acconci)の《3 Adaptation Studies》(1970)のうちの「Blindfolded Catching」というビデオ作品。この作品は、目隠しをして、次々と自分めがけて投げられたボールをよける(よけようとして失敗する)過程を撮影したもの。注視できない対象(ボール)を注視しようとしている対象(アコンチ)の注視できない視線を注視しようとする観者、という入れ子状の構造になっている。

アメリカのアーティスト、ヴィト・アコンチ(Vito Acconci)の《3 Adaptation Studies》(1970)のうちの「Blindfolded Catching」というビデオ作品。この作品は、目隠しをして、次々と自分めがけて投げられたボールをよける(よけようとして失敗する)過程を撮影したもの。注視できない対象(ボール)を注視しようとしている対象(アコンチ)の注視できない視線を注視しようとする観者、という入れ子状の構造になっている。あるいは、そのヴァリエーションともいえるような《Association Area》(1971)というビデオ作品は、次のような設定を持つ。目と耳を塞いでから幾度かぐるぐる回り、方向感覚を失った2人のパフォーマーがいる。1.パフォーマーの目標は、互いに他のパフォーマーの動作と振る舞いを感じとり、同じ動作をするように試み、その振る舞いを身につけること。2.画面の外(オフ・スクリーン)から流れる声は、彼らが目標を達成するのを助けようと監督するが、しかしその声はパフォーマーには聞こえない。それはパフォーマーの直感的な反応とは別の要素として機能すると同時に、彼らの意図を観者に知らせるようにはたらく。

Labels: essay